这些天来

我们被抗击疫情的“逆行者”们感动

哈工程核学院阎昌琪教授的爱人

65岁的急诊科退休老专家严世序

就是其中的一位

“你妈干一辈子了,对医院还有感情,她还是共产党员,在这个节骨眼儿上,她心里边儿惦记着医院,惦记着患者。”阎昌琪老师这样对儿子说,在全家的支持下,严世序主动请缨去哈尔滨市红十字中心医院发热门诊工作。阎教授承担起家中洗衣做饭等家务,“疫”不容辞地做好幕后支持工作。

为国为民

舍小家、为大家

这是哈工程人的情怀

疫情特殊时期

更多哈工程教师没有停下

科研、教学、指导学生的脚步

越自律越幸运

他们开启“充电”、陪伴家人等多种模式

解锁健身、厨艺各种新技能

将宅家的日子

过得有声有色

一、居家办公模式

自动化学院池海红

规律的“自我修炼”

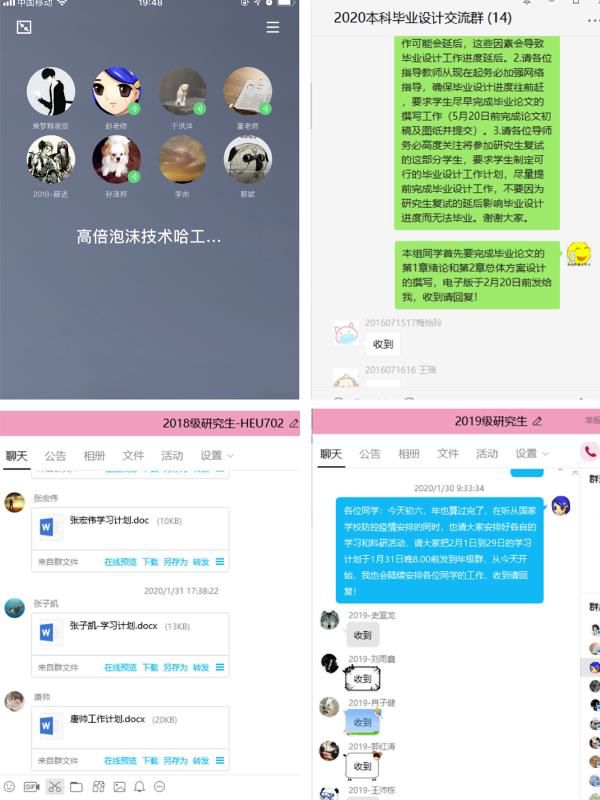

自动化学院池海红老师在疫情期间,过着非常规律的生活。每天的生活从自己打卡和督促学生打卡开始,每日按照准备教学工作——进行上一年的科研总结——与学生网上学术交流——阅读学术文献及文学作品这样的自我修炼流程进行。

教学方面,由于新学期要开设一门面向学院所有专业的“自动控制元件”课程,作为课程负责人,她为开展线上翻转课堂做了精心的准备。在充分利用已建的国家精品在线课程内容基础上,穿插一些关于课程要点的直播辅导内容。一方面着手安排学生学习进度,另一方面指导对于网络教学工具不熟悉的同事,帮助他们分析不同网络平台进行教学的利弊。对于燕山大学等外校教师的开课求助,也积极给予帮助。除了准备教学工作,还通过QQ、微信等方式,与研究生进行学术交流,指导他们的学术研究。

在教学和科研工作之余,她让自己沉下心来,安静地读一读平时忙一直没看完的历史和哲学著作以及陪伴家人。

“宅”寄语

诗人雪莱说:冬天来了,春天还会远吗?现在春天已经迈着脚步朝我们走来了,所以太阳会出现,会明亮地照耀着大地,花和草会慢慢生长,一切都会恢复原来欣欣然的样子。让我们充满信心地等待。

水声学院滕婷婷

工作亲情两不误

水声学院教师滕婷婷从疫情开始时,开启在家办公模式,坚持研究生科研和论文的指导工作,掌握每个学生每天的身体心理状态;对下学期授课任务进行预案策划,通过线上平台,为尽量减轻疫情对学生指导和科研任务的影响做最大的努力;保证科研任务进度而做必要的理论仿真和数据分析。

另此,这次特殊假期也给了她陪伴家人更多的时间。每天跟远在疫区武汉的父母通通话,帮他们做必要的心理建设;和孩子一起制定学习、运动、家务、娱乐时间表,告诉孩子我们的国家正在经历什么,引导孩子尊重自然、敬畏自然,给孩子讲述逆行者们的感人事迹。每天都过得很充实并心中充满着感动和打赢抗击疫情的信心。

机电学院郭旭伟

积极做好教学准备工作

机电学院郭旭伟,按照学校“到校延期,教学不延期”的要求,积极做好新学期在线教学和本科毕设指导的准备工作。

作为全校公共基础课《机械设计基础》主讲教师之一,积极准备线上教学必备的教学资源以及学生过程性评价的线上考核材料,掌握运用“智慧树”网络授课平台,实现课程线上直播和回放、线上签到和测验、线上互动讨论等功能,保障线上教学工作的顺利开展;与所指导的6名做毕业设计的同学建立微信或QQ 群,实时关注学生毕设完成进度与遇到的实际困难,给予专业指导。同时,将学校防控要求及时传达到学生本人,给予学生人文关怀,加强对学生的思想引导和心理疏导。

“宅”寄语

疫情防控面前,没有局外人和旁观者,我们每一个人都是宣传员、执行员、监督员、战斗员!我坚信,一定能够打赢这场疫情防控战役,用胜利迎接丁香花盛开的春天!

机电学院赵丹

宅有所为 教研不误

自春节前收到学校有关疫情的通报和防疫政策之后,赵丹老师即做好了宅家网络办公准备。第一时间按照年级、课题方向组建了学生通讯群组,及时向学生传达相关政策、掌握学生身体和学习情况,疏导学生因疫情带来的紧张情绪。虽然疫情阻止了大家的返校步伐,但是并没有打乱大家学习和科研的节奏。

针对研究生培养,根据各年级学生所处阶段和面临任务的不同,指导每个学生制定了疫情期间的学习计划。对于新学期拟毕业的研究生,不因疫情放松毕业论文质量,督促并指导学生根据专家审稿意见做好论文的修改与完善工作,协助其做好各项答辩准备;对正在攻关课题难点的研二学生,定期召开视频、电话会议,及时掌握课题进度、把握解题方向、交流创新思路;对于刚进入研究生学习阶段的学生,鼓励其广泛阅读文献、发掘研究兴趣、启发创新思维,围绕课题组研究方向做好预研与知识储备工作。

针对紧急项目,赵丹老师在充分考虑项目难点、设计体量和时限要求的情况下,提出了适合网络办公的“一个中心,双核并行”的远程科研办公模式,成立了由团队教师组成的决策中心和两个学生攻关小组,在线开展项目任务。空间上的距离并没有影响她和学生之间的配合,定期的小组会议、灵活的交流反馈,保障了项目的稳步向前。与此同时,难得的大块时间也使她对研究方向和课题有了更加深入的思考,为未来课题方向的延展做了更充分的准备。与团队成员针对新课题的讨论与筹备也带来了思维碰撞的乐趣。

“宅”寄语

做好教师为学生把好关,虽宅而不卸责;做好自己为人生有所为,虽宅而不停息!

经管学院范德成

为项目申报季蓄力

熟悉高校科研的人都知道,春季是各级各类科研项目的申报季,寒假就是酝酿、撰写、完善申请书的黄金期,也是难得静心科研的大块时间。作为国家社会科学基金重点项目负责人,范德成教授利用寒假制定细致、具体的后续研究计划;同时,作为管理科学与工程专业专家和管理系统工程团队带头人,范教授非常重视青年教师的培养,春节期间,帮助学院10位青年教师修改和完善国家自然科学基金申请书。

作为研究生导师,范德成教授经常给予学生关怀,尤其对留校准备博士毕业论文的杜明月,担心疫情对他造成心理压力,就及时与他沟通,悉心安抚,嘱咐他一定服从学校安排,及时与家人沟通,做好自我防护。

数学学院冯国峰

号召学生

“读一本外文书,做一顿暖心饭”

作为一名党员教师,数学学院教师冯国峰积极响应党和政府的号召,贯彻执行学校各项防控规定,并积极推进承担的科研、教学、人才培养工作。

科研方面,冯国峰通过学校提供的网络资源,认真学习与自己研究方向紧密相关的文献、资料,努力提高学术水平;教学方面,他着手归纳、梳理掌握的课件、练习题等教育资源,为以后的教学活动做好充足的准备;在指导研究生方面,他积极传达教育部和学校对学生的防控疫情规定、要求,号召他们多陪伴家人,“为论文读一本外文书,为家人做一顿暖心饭。”

“宅”寄语

面对疫情的发生,及时调整心态,把它看作是充实自己、温暖亲情、冷静思考、乐观面对的锻炼机会,只要团结协力,必定共度难关!

物理学院杨兴华

与时间赛跑

在疫情面前,物理学院教师杨兴华认为,作为高校教师,不仅应该表现出沉着、冷静,更要展现出责任与担当。虽然不能冲锋在抗击疫情一线,但同样要担负起教师的职责使命,高质量完成各项本职工作。

在寒假期间,根据“停课不停学”指导精神,他利用学校开放资源、微信群等工具组织学生完成各项教学、科研任务。包括指导研究生科研论文的数据整理、撰写及论文改稿工作,本科毕业设计的理论指导及资料整理,布置下一步具体研究计划,完成科研项目申请书撰写等工作。

“宅”寄语

“宅”在家里也要与时间赛跑。疫魔肆虐不可怕,只要我们携手并肩,共同作战,就一定能够夺取抗击疫情的最终胜利。

外语系李宝峰

充满信心投身网络教学

外语系李宝峰老师由于春节期间返回郊县老家过年,年后按照学校规定,宅在家中自我隔离。为对抗病毒,李宝峰老师居家期间注意均衡饮食营养、多喝热水,适当进行八段锦等健身运动,保持身体健康。

按照学校安排,李宝峰利用学校提供的多个网络教学平台,推进网络授课应急预案。通过学校安排的网络授课培训,选择适合的授课平台和教学模式,为开学后的大学英语公共课程、通识教育选修课及两门研究生专业课做授课准备。虽然线上授课对他来说是一种挑战,但也让他感到应用现代化网络手段是大势所趋。大学英语教研部第三教学团队反复沟通交流研讨,最后确定了适合的平台,对于下学期开展正常教学,大家充满信心和期待。

外语系孙淑娟

提升自我,共同战“疫”

“宅”家并没让外语系孙淑娟懈怠,她与同事们都在为春季学期研究生学术英语的MOOC制作和所授课程的线上教学准备教学资源,同时也在学校的安排下学习如何进行在线实时授课。特殊时期让她与同事get到新技能,团队更加团结、温暖而有力量。

“宅”家期间,也让孙淑娟有更多的时间和家人在一起,读完以前没空读的书、绣完搁置多年的十字绣、尝试做几道新菜、教女儿做家务,跟她聊聊人生、理想。以前想考美院的女儿因为这次疫情想当医生,那样的话,在非常时期,她就可以上“战场”,而不是揪心地闲置在家看新闻,有此感悟,让她甚感欣慰,不禁感叹:“少年强则国强啊!”

“宅”寄语

平安健康,珍惜时光,提升自我,不负韶华。

人文学院张冬

教研不停科技抗疫

哈尔滨工程大学侨联副主席、人文学院张冬教授带领课题组充分利用宅家的宝贵时间,抓紧推进科研项目的申请和论文撰写,积极响应学校“科技抗疫”号召,线上开展疫情药品专利的信息调研以及立项申请。她还参与并完成了哈尔滨工程大学出版社组织的《疫情背景下励志大讲堂》一书部分章节的编撰。

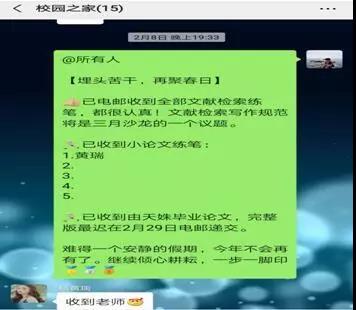

张冬所在团队共指导本、硕、博学生近20人,团队每位导师都与学生保持密切联系,日日早上发起问候式打卡,周周作学术信息分享与汇报。学生学习与研究进行到关键节点时,导师及时线上进行指导。“埋头苦干,再见春日……”张冬时常在师生微信群里发布充满信心、鼓励学生的话语。

作为哈尔滨侨联法顾委副主任,张冬教授还与省市侨联组织一道参与了涉疫情相关法规解读、协助海外侨友捐赠家乡驰援物资的信息传递,以及向在哈老侨眷捐赠口罩消毒水的等志愿者活动。

国防学院李彦涛

抓紧推进国防教育课程线上教学

国防学院李彦涛老师所在的军事教学中心主要负责全校的国防教育课程教学工作,现已建成国家级精品在线开放课程一门,省级精品在线开放课程一门。疫情爆发,李彦涛和军事教学中心的于凡、刁莹、赵树森、李秋荣老师未雨绸缪,第一时间讨论疫情期间国防学院远程教学方案。

李彦涛坚持早八晚五的作息时间,与教研室全体教师积极准备军事教学中心的高质量线上课程。因国防学院慕课建设起步较早,精品课建设成果较显著,线上课程运行经验较丰富,依托军事教学中心的两门自建精品在线开放课程及超星和智慧树平台很快制定了10门国防教育课程在疫情期间线上教学方案。

“宅”寄语

每一个岁月静好的日子,都有英雄在为我们负重前行。愿我们每一位哈工程人,都能振坐后方,相信春暖花开之日,疫情定会烟消云散,在某个黎明的早晨一定能 “守得云开见日明”。

国防学院于凡

精心设计“线上线下混合式课程”

教学模式

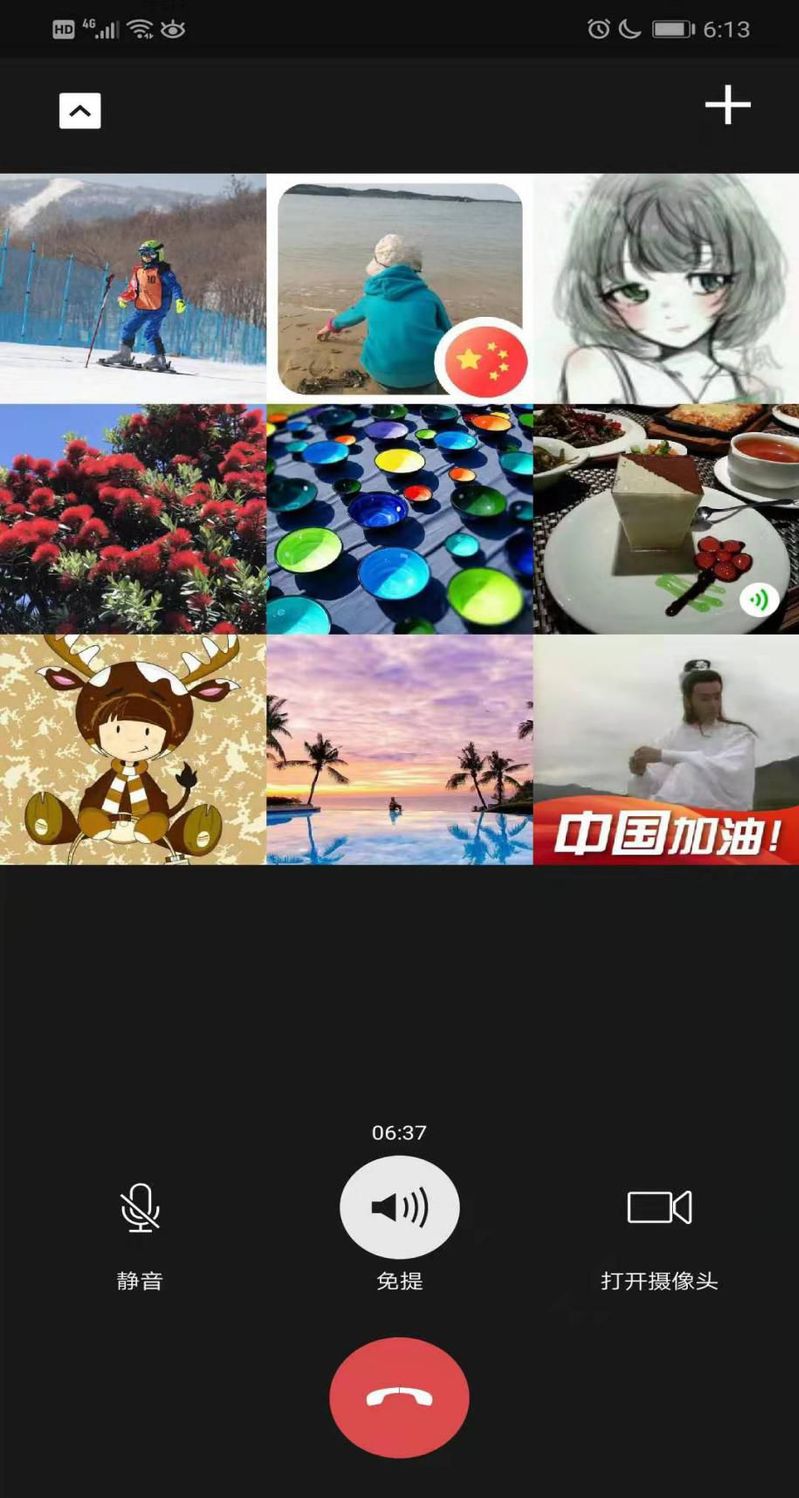

2020春季学期,国防学院教师、国家级精品在线开放课程“孙子兵法”课程负责人于凡所在的军事教学中心将负责全校大一学生“军事理论”公共必修课和多门选修课的教学任务。此次疫情爆发后,于凡将一直研究的新型“线上线下混合式课程”建设运行研究成果投入课程实践,设计出“网络慕课教学(疫情期间)+线下交流探讨(正式开课以后)+翻转课堂(线上课程直播)”的教学模式。

此前,教学中心制作的网络慕课“孙子兵法”已在智慧树课程平台完整运行8个学期,累计选课人数达15万人以上,这门慕课针对全国高校与社会人员已开展招生工作,目前招生人员已达8286人。

教学中心教学科研任务繁重,选修课多为晚上上课,于凡平时陪伴照顾家人时间较少。此次居家隔离期间于凡有了更多陪伴家人、孩子的时间,陪双胞胎女儿一起跳健身操、玩“华容道”游戏,开启事业、家庭兼顾模式。

二、充电模式

外语系教师朱婷

遨游在学术的海洋中

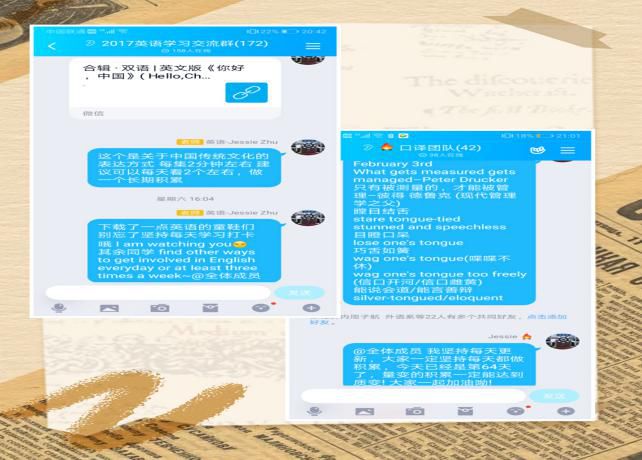

外语系青年教师朱婷原本计划春节期间来场到新婚丈夫老家及自己老家的探亲之旅,还有小两口的热带海洋风情之旅。疫情来袭,她只能宅在家中,调整了假期计划,利用外语系购买的外研社线上课程,充分利用这个不能出门的假期,遨游在学术的海洋中,进行科研基本功的积累和提升。

作为一名英语教师除了每天的英语听力、口语、阅读练习不中断以外,朱婷还指导督促学生一道努力,通过QQ群向学生推荐英语学习资源,鼓励并监督学生利用假期提高英语水平;每日在她组建的口译QQ群中分享中英双语成语及谚语,与学生共同进步。

《如何策划行之有效的英语课堂活动》是朱婷老师在假期前淘到的一本书,里面分享了各种有趣的可以锻炼学生听、说、读、写等能力的小游戏,利用假期认真阅读后让朱婷受益匪浅,计划应用到开学及今后的教学中,提高授课的趣味性,使学生喜欢上英语课。

同时,朱婷坚持健身,坚持每天至少30分钟的有氧舞蹈及核心训练。她认为,运动和读书既能充实自己,又能缓解消极情绪,一举两得。

“宅”寄语

唐代诗人张祜曾写道:千里不辞行路远,时光早晚到天涯。在大灾大难面前,中国人民总是空前团结,相信在全国人民的共同努力下,我们定可以重新拥抱健康,拥抱自由,拥抱自己思念的人。

人文学院刘久

自律久久

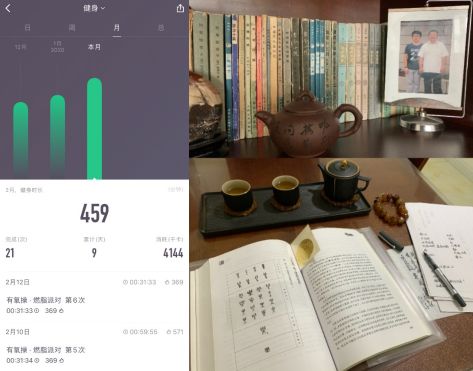

人文学院刘久老师充分利用宅家时光,好好充电,把平时积累的思路整理成论文,并督促她带的研究生,本科生集体读书,撰写论文,同时作为微胖girl,为了保持身材、增强免疫力,还制定了运动计划。

“二十一天可以养成一个好习惯”,宅在家的刘老师养成了每天上午学习英语给自己充电的好习惯。每天早餐后,刘老师督促学生平安打卡后,先利用“薄荷阅读”完成每天的英文原著阅读任务(这个任务刘老师已经坚持520多天了),再开启“流利说·英语”APP进行听力与口语的练习。每天坚持至少一个半小时的全方位英语学习,使刘老师的英语水平有了一定的提高,为胜任全英文课程的开设与组织学院国际交流工作做好准备。

午饭过后,就是刘老师的科研时间了。她每周都会依次联络她的硕士生,与学生讨论问题,督促学生认真科研,并安排一下文献和网课,与学生共同阅读、学习。除此之外,刘久或是阅读文献、整理读书笔记,或是撰写教学论文与学术论文,或是编辑即将出版的论文集,或是编写教材,力争下学期开课前完成手里两篇论文的初稿,不因疫情耽误课题进度。

疫情期间无法去健身房健身,也无法去城市公园竞走,为了保持运动习惯,刘久充分利用她的简易家庭健身房,每天至少运动一小时,有时蹬16公里家用健身车或者登山机,或者跑步机上快走或慢跑至少5公里。她认为全民抗击疫情的胜利就在再坚持一下的努力之中。

三、健身模式

航建学院贺征

朋友圈集赞做俯卧撑

航建学院教师贺征的寒假“宅”生活过得十分充实。他如其他老师一样,教学科研工作没有因“宅”而停,积极准备各类项目的申报以及新型空气消毒设备的研制工作、在线指导研究生的论文、本科毕业设计,向团队成员和学生传达学校的防疫要求,关心他们的生活和身体状况,还积极参与了学校向武汉和本地医院捐赠空气消毒设备的活动。比较特别的是,为了鞭策自己健身,他在朋友圈发起了点赞做俯卧撑的活动。

宅家的头一周,贺征老师体重飙升5斤。痛定思痛,他便开启了“宅”运动模式。每天在朋友圈发起点赞做俯卧撑的活动,一天内收到160个赞,他便在三天内完成了800个俯卧撑,并录制了视频。经过十天左右的运动锻炼,体重下降4斤,精神面貌也大为改观。他表示要继续坚持,保持良好的状态来迎接疫情过后的教学科研工作。

“宅”寄语

平日工作学习忙,

家人聚少而离多。

如今避疫宅家中,

简单充实乐融融。

在家切记勤锻炼,

增强体质抗疫情。

宅在家中要静中有动,选择自己合适的锻炼方式,增强身体素质,提高提抗力。现在保护好自己,也是对国家的一种贡献。身体强才能少年强,少年强则国强!

四、陪伴家人模式

外语系教师朱戈勋

享受陪伴家人的时光

“每逢佳节胖三斤”,外语系教师朱戈勋为了避免节后自己“胖若两人”,利用“宅”时光坚持运动,每天固定半小时以上的身体舒展,让疫情笼罩下压抑的心情得到缓解。

作为一名外语教师,工作的时候天天和ABC打交道,假期,他终于有时间捧起喜欢的汉语类书籍。他的父亲喜好看书藏书,打开书柜挑一本感兴趣的,与父亲对饮两盏清茶,找一找和“60后”的共同话题,增进父子间的感情。

宅在家里不出门,就是普通人此时能为社会做的最大的贡献。另外,他还每天帮家人做饭洗碗,陪家人看看电视,照顾耄耋之年的奶奶,这段难得的时光让很少回家的他懂得陪伴家人的重要。

“宅”寄语

期盼着疫情结束,待到春暖花开,回到工作岗位上,对同事和学生说一句:“我想死你们啦!”

国际学院李亚莎

预防新冠病毒,我们好好吃饭

国际学院李亚莎乐观积极地宅在家中,看到朋友圈里大家“解锁”的各种运动、舞蹈、书画等新技能,她也捡起来当年留学时练就的厨艺,为家人做几道小菜。

认真对待与家人一起吃的每一餐饭,拥有与家人更多交流的时间与空间,暂时放下手头的工作与内心的浮躁,重新反思人生与生命的意义,让她更加珍惜眼前的生活,这是宅家给她带来的收获。

“宅”寄语

相信在政府有效管控和全民积极配合之下,我们有信心也有能力打赢这场没有硝烟的战役!中国加油!

五、为战疫加油模式

当前疫情防控工作到了最吃劲的关键阶段,哈尔滨工程大学机关青年蛟龙突击队130余人以照片墙的形式为武汉加油,为中国加油。

本科生院鹿洋老师录制了抖音视频为战疫加油。

本科生院王维老师用一首《阳光总在风雨后》为武汉加油。

停课不停思

停课不停学

停课不停教

停课不停工

哈工程教师给你打样

多一分定力,少一分浮躁

抓住时机充实完善自我

要知道,你感到无聊的“家”

是很多一线抗疫人员

想回却回不去的“家”

(哈尔滨工程大学公众号,2020年2月20日)